PICKUP01

TDC’s ヒストリー

相手を想い、変化を続ける——TDCソフトグループが紡ぐ物語

来訪先で魅了された「電子計算機」との出合い

1959年ごろ、TDCソフトグループの創業者・野﨑克己は仕事で訪れた富士銀行(現・みずほ銀行)の事務センターで電子計算機に出合います。当時の日本は、民間設備投資が急激に増大した戦後経済の黎明期。電子工業の振興に踏み出した国の勢いに乗るように、野﨑もまた「電子計算機をやってやろう」と意気込む挑戦者の一人でした。その後野﨑は日本IBMの研修でノウハウを積み、1962年10月に日本IBMとの「穿孔機の賃貸借契約」を締結し「東京機械計算事務所(パンチセンター)」を開設します。個人事業主と日本IBMの締結は前代未聞でしたが、野﨑氏の努力と彼を信頼する人々の協力で成し遂げられました。

高まる計算需要に応え、「計算センター」へ業態転換

データ入力を中心とする「東京機械計算事務所」は、創業から数年で企業基盤を整え、順調に成長を続けていました。しかし、野﨑はすでにパンチセンターの将来に見切りを付けていたのです。

世間では電子計算機が急速に普及し始め、用途も広がったことから、電子計算機を使って受託計算業務を行う「計算センター」の需要が増加していました。世間の動向を受けて、野﨑も計算センターへの移行を模索していましたが、受託計算業務を行うには、膨大な資金をかけて機器を導入する必要がありました。当時の当社にはそのような余力がなく、大手ユーザの電子計算機の空き時間である夜間に機器を借りて業務を始めるしかありませんでした。いばらの道だとわかった上で、野﨑は会社の未来を見据え、計算センターへの業務転換を決意。社名も「株式会社東京データセンター」に変更し、新たな一歩を踏み出しました。

しかし案件数増加により若い技術者が増えるにつれ、当社は先の事業展開や社員のモチベーションを考慮した上でコンピュータの導入を決断。導入後は顧客のニーズに応じる、よりきめ細かいサービスが提供できるようになります。

自社プロダクトの開発及び販売をスタート

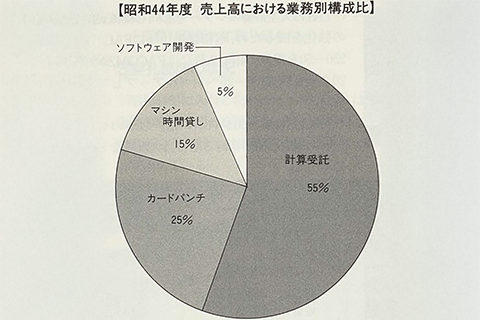

コンピュータを導入して5年が経過したころ、当社の業務の半数以上は計算受託業で占められていました。その状態でも野﨑は、業務の5%に満たない「ソフトウエアの開発」にいち早く着目し、1968年に研究開発室を設置して研究に取り組みました。

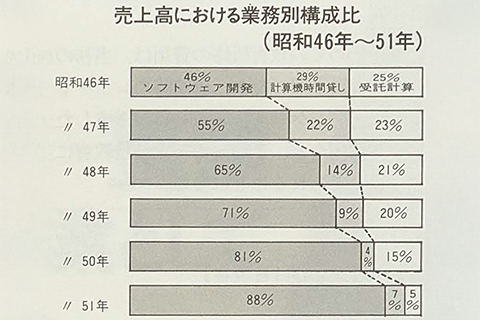

この後、野﨑は「毎年入社する社員のために、未来を見据えて成長し続ける企業でありたい」という思いから、計算センターからソフトウエア企業への業態転換を決断。1975年には、受託計算業務から完全に撤退し、メーカーのイコールパートナーとして走り出します。コンピュータメーカー依存からの脱却は、実務内容だけでなく、企業体質そのものを変えるきっかけとなりました。

ソフトウエアプロダクトの自社開発と販売へ参入後は、社名と事業内容とに乖離が生まれることから、「株式会社TDC」へ社名を変更します。

脱計算センター施策が順調に進む中、並行して福利厚生の整備も進められました。野﨑は、他社に先駆けた完全週休2日制の実施、新卒採用の開始、情報サービス業界の健康保険組合「東京都情報処理産業健康保険組合」(現「東京都情報サービス産業健康保険組合」)の創立などを推し進め、当業界の労働環境改善に尽力しました。

今につながる「MRDB」の開発と3度目の業態転換

当時、当社のプロダクトは特定業種・業務をオフィスコンピューター上でターンキーシステムとして構築したものでした。そのため、販売実績は上がっていたものの、社員は販売先ごとのシステム保守作業に追われる日々でした。さらに次々と発表される新機種への移植に費やす技術者や費用も膨らみ、システム商品全体として開発・販売施策を見直す時期を迎えます。このときに開発されたプロダクト「MRDB」こそが、当社が現在まで続く「システムインテグレーター」としての地位を築くための礎となりました。

1985年の経営計画にて、ソフトウエアの営業基盤をより強化していく方針を策定しました。ソフトウエア開発で培った技術基盤の整備を行い、システム構築のコーディネート力を高めた「ソフトウエアエンジニアリング企業」への業態転換を決断したのです。

最大の危機を超え、社員一丸となって実現した「株式上場」

1992年——創立30周年という節目に、当社史上最大の危機である「バブル崩壊」が訪れます。情報化投資の凍結や単価引き下げの時流の影響を受け、第一次株式公開の準備を推し進めていた経営状況は一変。売上高は74億から46億円に減少し、グループ全体で大規模なリストラを余儀なくされました。

この経験を踏まえて、当社はプロダクトの品質向上や目標管理に加え、企業の経営基盤づくりを目的とした「TQM(Total Quality Management)(※1)」を導入します。加えて創立記念日には、経営理念と行動指針を全社員へ表明し、企業風土の刷新に取り掛かりました。全社員が一丸となって推進したTQMは「情報通信基盤の構築」や「MRDB V6」の開発といったサービス・プロダクトの向上につながりました。その後バブル崩壊からわずか5年で、当社は株式店頭公開を実現し、2001年には東証二部上場を果たし、2002年には第一部(現「プライム市場」)銘柄指定が承認されました。

-

1…「全社的品質マネジメント」の意味。 顧客の満足を達成するために、組織を構成する個人や業務プロセス、システムなどを見直し、企業を総合的に改善するための考え方。

品質とマネジメント力の向上から広がる輪

TQMの導入以降、プロジェクトマネジメントの効率化とサービス向上、CMMI(※2)レベル3の達成、PMP(※3)資格取得の推進を続けてきたことが功を奏し、2015年には低収益プロジェクト発生の抑止に成功します。これにより、品質とマネジメント力のさらなる強化につながりました。また、創業55年の節目となった2017年には「次世代型システムインテグレーター」という言葉を生み出し、次世代型SI事業への投資を加速させました。これによりアジャイルや技術力の強化に成功し、2018年には大きな反響を得た「IT 経営注目企業2018」に選定され、2023年には株式会社NTTデータグループ様の「コアビジネスパートナー」に認定されました。

-

2…組織のプロセス改善や品質向上を評価するための基準

-

3…Project Management Professional(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)」。世界的なプロジェクトマネジメント分野の資格

創業当時から受け継ぐDNA

バブル崩壊から業績が回復して以降、当社は無借金経営を続けており、売上高・雇用社員数ともに上昇を続けています。これまでの歴史の中で、創業者である野﨑氏は常に先見の明を持ち、業態転換を繰り返してきました。その根底に常にあるのは、従業員のため、社会のため、顧客のため。誰かのために、変化を恐れず常に挑戦し続けた創業者のDNAを、当社はこれからも継承し続けます。