この記事の内容

「とりあえずServiceNow導入」で現場が混乱…ITサービス運用責任者が直面した失敗とは?本記事では、老朽化システムに悩む企業がITSM導入で陥った“あるある”失敗を読み物形式で紐解き、再起へのロードマップを解説します。

毎朝、未処理チケットの山を前に溜息をつく…。

老朽化したシステムとサイロ化した運用体制、そして慢性的な残業。

そんな現状を一変させる起爆剤として、白羽の矢を立てたのがServiceNowだった。「これを入れれば、業務は自動化され、残業も減るだろう」

たしかに、ServiceNowはITSM(ITサービスマネジメント)領域で世界的に高い評価を受けており、可視化・標準化・自動化を一気通貫で実現するプラットフォームとして注目されていた。だが、その期待は、現場の混乱と不満へと急転することになる。

「とりあえず導入」で現場が混乱…目的なきシステム刷新の代償

“最新ITSMツールの導入”を急ぐあまり、本来最も重要だった問いを見失っていた。

「何を解決したいのか?」

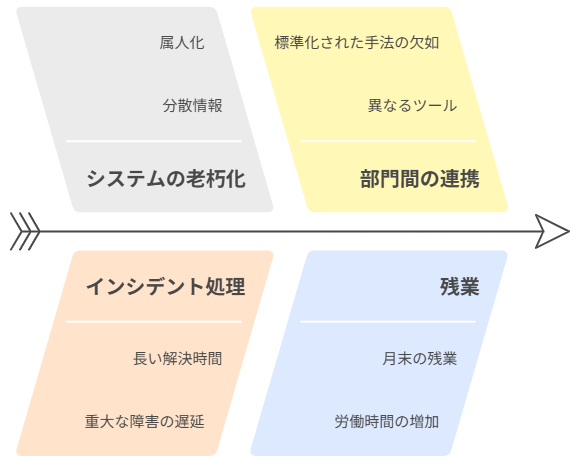

当時、IT運用グループが抱えていたのは以下のような課題だった。

• 老朽化した資産管理システムが属人化しており、情報が分散

• インシデント処理に平均72時間、重大障害では1週間以上

• 各部門で異なるツール・手法が混在し、連携が成立していない

• 月末には平均30時間以上の残業が常態化

これらの“構造課題”を解きほぐすことなく、ツール先行でServiceNow導入を進めた結果…

事例1:要件の曖昧さが招いたユーザー不満

現場の声を拾わずに作成した要件定義書は抽象的で、「今の運用に合わせておけばいいだろう」という安易な判断が横行していた。

導入後に、このような不満が相次いてしまった。

• 「どの画面から何をすればいいかわからない」

• 「ワークフローが現場と合っておらず、結局Excelに逆戻り」

• 「承認プロセスが複雑化し、対応がさらに遅延」

現場の混乱は、CSAT(顧客満足度)にも影響し、スコアは1四半期で18%低下。MTTR(平均復旧時間)は短縮どころか、むしろ悪化した。

事例2:標準化の失敗とサイロ化の再発

さらに致命的だったのが、「部門ごとに異なる要望をすべて受け入れてしまったこと」だった。

業務プロセスの可視化も行わないまま、各部署の「現行維持」を優先した結果──

• 部門間で承認ルートやチケット分類がバラバラ

• レポート基盤が統一されず、横断的な分析が不能

• 利用状況に差が生じ、定着率に深刻なばらつき

つまり、“ServiceNowという先進ツール”が、むしろ混乱の温床となってしまったのだ。

これは、「導入が目的化する」という古典的なミスを犯していた証左だった。

事例から浮き彫りになった2つの教訓

“最先端”や“世界標準”という言葉に踊らされ、本来向き合うべき相手…「現場の課題」と「運用の実情」から目を背けていた。

そこで導入失敗を機に、以下の2点に注力することに決めた。

1. システム導入の目的を明文化する

・インシデント対応にかかる平均時間を72h→24hに短縮

・月間30hの残業を20h以内に抑制

2. 現場主導で課題の棚卸しを行う

・「何に困っているのか」を、ユーザー目線で可視化

・要望の中に“既存文化”を維持したい心理がないかも確認

上記2点に注力し、ServiceNow導入を「ツールの話」ではなく、「課題解決の一環」として捉え直した。

そしていきなり全社導入ではない、ある部署だけのスモールスタートから始めることで、スムーズな導入を実現できる。

FAQ

Q1:導入がうまくいかない理由は何でしょうか。

A1:明確な目的や現場の課題を整理せず「最新ツールの導入」自体が目的化しているためです。

結果、要件が曖昧で、システムを使いこなせない形となります。

Q2:スムーズに導入させるコツは何でしょうか。

A2:現場主導で課題の棚卸しと目的の明文化を行い、スモールスタートとITILベースの標準化を徹底するのがベターです。

Q3:スモールスタートのメリットは?

A3:リスクを抑えながら成功体験を得られる点です。段階的に拡張することで現場の混乱を最小限に抑えられます。

また導入までの期間を短縮し、コストも抑えられます。

Q4:導入効果をどのように測定するのでしょうか。

A4:MTTRやチケット対応率、定着率など定量指標を導入前後で比較すると良いと思います。

まとめ

ServiceNowの導入失敗を通じて、大きな教訓を得たこと、それは「ツールが解決するのではない。課題に向き合う姿勢とプロセスの整理こそが成否を分ける」ということ。

もしあなたの現場でも、下記の状態であればすぐに対応が必要です。

• インシデント対応に丸1日以上かかっている

• チーム間で情報連携が成立していない

• システムが老朽化し、改修コストだけが膨れ上がっている

ServiceNowの“多機能さ”や“柔軟性”が、プロジェクトを迷走させることもあります。

だからこそ、「小さく始めて、大きく育てる」という戦略が鍵になるのです。

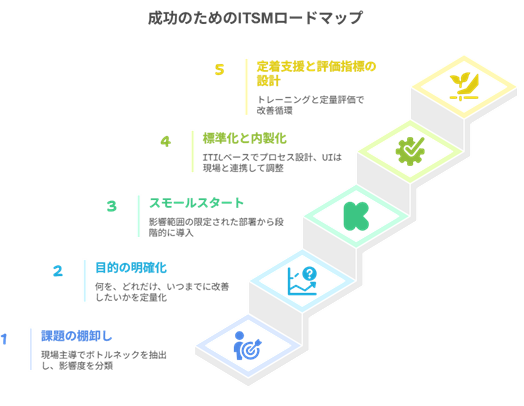

そこで、オススメする再挑戦のステップは、次の通りです。

導入を失敗させないためのロードマップ

1. 課題の棚卸し

・現場主導でボトルネックを抽出し、影響度を分類

2. 目的の明確化

・何を、どれだけ、いつまでに改善したいかを定量化

3. スモールスタート

・影響範囲の限定された部署から段階的に導入

4. 標準化と内製化

・ITILベースでプロセス設計、UIは現場と連携して調整

5. 定着支援と評価指標の設計

・トレーニングと定量評価(MTTR、定着率など)で改善循環

「IT部門が変われば、全社の生産性が変わる」その実感を数字で証明できることでしょう。

最短ルートでITSM導入を成功させるために、まずは下記資料で、ServiceNow導入の正しい設計図を確認してみてください。

資料ダウンロード

資料ダウンロード