この記事の内容

企業の多くが「DX推進」を掲げ、経営層から「デジタル化を急げ」という指示が出されています。新しいシステムやツールを導入する動きは活発ですが、必ずしも成果につながってはいません。

現場からは「業務が煩雑になった」「復旧に時間がかかるようになった」といった声が上がることも多く、老朽化した既存システムと新しいツールが混在して復旧時間が悪化し、残業やコスト増を招いているのが実情です。ツールの導入自体が目的化し、業務プロセスや運用体制の見直しが後回しになっていることが根本原因です。

DXが期待通りに進まない理由

経営と現場の認識のずれ

経営層は「最新ツールを導入すれば競争力が高まる」と考えがちですが、現場にとっては業務との適合性がなければ負担増です。経営側の期待と現場の実態がすり合わされないまま、短絡的に「ツール導入=DX」としてしまうことが失敗につながります。

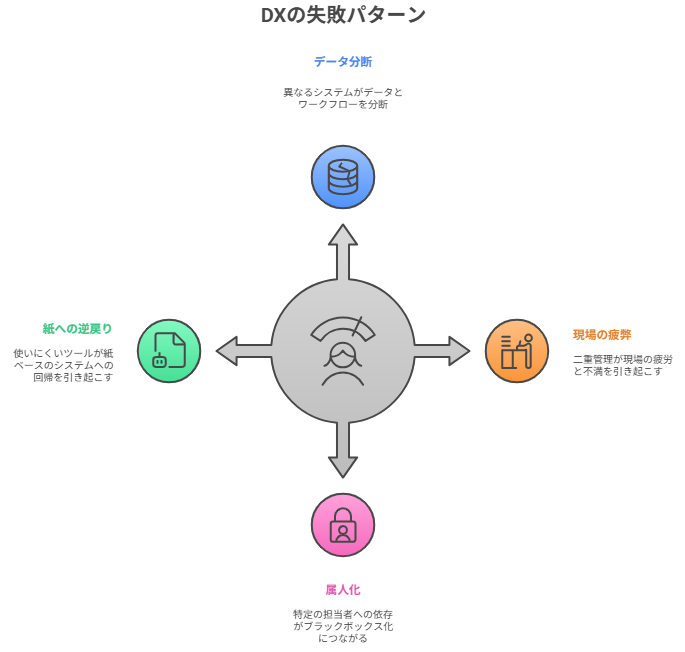

典型的な失敗パターン

• 部署ごとに異なるシステムを導入し、データや業務フローが分断

• 新旧システムが併存し、現場が二重管理に追われる

• 特定担当者に依存し、ノウハウが属人化

• ツールが使われず、紙やExcelに戻る

いずれも「全社的な最適化を見据えた設計」が欠けていた結果です。

成功の第一条件 ― “なぜ”を明確にする

DX推進の目的を言語化する

成果を出すには「なぜDXが必要か」を明確にすることが第一歩です。コスト削減、顧客体験の向上、リスク低減など、目的が不明確では現場は動けません。経営層は意図を言語化し、現場に浸透させる必要があります。

業務棚卸しと標準化

ツール導入の前に業務フローを可視化し、無駄や属人化を取り除くことが不可欠です。業務を標準化してから新しい仕組みを適用すれば、現場の混乱を防ぎ、効果を最大化できます。

部分最適ではなく全社最適へ

部分最適の限界

課題ごとにツールを導入する「部分最適」では、短期的な効果しか得られません。部門ごとにシステムが乱立すれば、全社的なデータ活用ができず、経営判断にも支障が生じます。

プラットフォーム型アプローチの必要性

複数の業務を統合的に管理し、経営層と現場が同じ情報基盤を共有できる仕組みが必要です。インシデント、変更管理、資産管理を一元化できるプラットフォームを導入すれば、復旧時間が短縮され、業務改善のスピードも向上します。

導入後こそがDXの本番

継続的な改善の重要性

DXは導入して終わりではなく、導入後に継続的な改善を回せるかどうかが成果を左右します。市場や業務は常に変化するため、運用を柔軟に見直せる体制が欠かせません。

改善サイクルを支える仕組みと事例

自動化やモニタリングを備えた仕組みがあれば、改善点を自然に抽出できます。現場は負担を増やすことなく改善を継続でき、IT部門は日々のトラブル対応から解放され、戦略的な業務に専念できます。

実際にこうした仕組みを導入した企業では、復旧時間の短縮や残業削減に加え、データの一元管理による迅速な経営判断が可能になりました。

次世代の効率化を拓くAI活用

自己解決力を高めるAI支援

AIが問い合わせ対応やワークフロー設定を自然言語で支援すれば、現場部門は自己解決力を高め、IT部門は戦略的な業務に集中できます。

データ活用と迅速な経営判断

蓄積データをAIが解析・要約すれば、経営層はリアルタイムで意思決定できます。業務改善のスピードは飛躍的に向上し、AIによる自動マニュアルや操作ガイドにより現場定着率も高まります。

まとめ ― 最適解となる選択肢

DXを成功に導くカギは、「ツール導入」ではなく「業務変革」を支える仕組みをつくることです。

次に、部分最適を超えて全社を支えるプラットフォームを導入し、継続的な改善を可能にすること。

さらにAIを活用すれば、効率化と経営判断の迅速化を両立できます。

こうした条件を満たす具体的な解決策の一つが ServiceNow です。ツールの寄せ集めではなく、業務全体を統合する基盤として機能し、生成AIとの組み合わせで持続可能なDXを実現します。もし「DXを進めたいが成果が出ていない」と感じているなら、この選択肢を検討する価値があります。

TDCソフトはServiceNow認定パートナーとして、多くの企業のDXを伴走支援してきました。単なる導入だけでなく、戦略策定から生成AI活用、運用改善まで、豊富な事例とノウハウでお客様を支えます。

「DXを成功させたい」と思ったら、まずはTDCソフトにご相談ください。

現場と経営をつなぐ本当のDXを、私たちと一緒に実現していきましょう。

資料ダウンロード

資料ダウンロード