この記事の内容

ServiceNowと聞いてまず頭に浮かぶのは、「高額」「大企業向け」「手が出ない」…といったイメージかもしれません。

ITサービスマネジメントの最高峰とも言われるこのプラットフォームは、確かに多機能・高性能。

しかしその一方で、正確なライセンス体系を知らないがゆえに「導入コストが莫大になるのでは?」と敬遠されている企業も少なくないのが実情です。

ところが実際には、ServiceNowのライセンス体系はきわめて柔軟に設計されており、「費用面の誤解」が投資判断を遅らせているケースが散見されます。

本コラムでは、ServiceNow導入を検討中のIT運用管理者に向けて、「高機能=高価格」という思い込みを覆す、実態ベースのライセンス構造とコスト最適化のヒントを解説いたします。

「高い」と感じるのはなぜか?誤解を生む3つの先入観

「利用者全員に課金」が前提だと思われている

多くのSaaS型サービスでは、利用するユーザー1人あたりに対して課金される「従量課金モデル」が一般的です。

メール、チャット、ドキュメント共有など、多くのクラウドツールでは「社員数=ライセンス数」という構図が当たり前。

そのため、ServiceNowも同様に「全社員分の費用がかかる」と思い込まれている方も少なくありません。

しかし、ServiceNowはその前提が異なります。実は、利用者の役割に応じて 課金の有無が変わる ― この点が大きな誤解を生んでいる要因なのです。

「大企業しか使えない」は過去の話

確かに、グローバル企業や官公庁での導入事例が多く、「中堅企業には縁遠い存在」と感じられることもあるでしょう。

しかし、現在のServiceNowは 中堅企業向けライセンスや業種別テンプレート を整備しており、むしろ「限られた人材・予算で効率化を目指す企業」こそ相性の良いソリューションです。

初期費用や運用負荷が読めず、コスト全体が不透明

IT投資における「不確実性」は、導入判断の最大のブレーキです。

特にServiceNowのような多機能プラットフォームは、活用方法次第でコストにも差が出るため、導入前に「全体像が見えづらい」と感じるのも無理はありません。

ですが、これも「正確な情報」に触れることで解消できます。導入検討の第一歩は、"誤解"を解きほぐすことから始まります。

「全員課金」ではない、ServiceNowの3区分ライセンスモデル

ServiceNowでは、すべての利用者に対してライセンスが発生するわけではありません。

その根拠となるのが、「利用者の役割に応じた3つの利用区分」という考え方です。これは、業務への関与度や操作内容に応じて課金対象を明確に線引きするモデルであり、費用対効果を高めるうえで重要なポイントです。

Fulfiller(フルフィラー):運用の中心となる課金対象ユーザー

Fulfillerは、日々のチケット対応やインシデント管理、レポート作成など 実作業を担うメインユーザーです。

たとえば、IT部門の担当者や各種申請を処理する事務局担当者が該当します。彼らはServiceNowの各種機能をフルに活用するため、ライセンス費用の対象となります。

● ITSMモジュールでの対応・エスカレーション

● CMDB(構成管理データベース)の更新

● サービスカタログの運用管理

→ これらを実行するFulfillerには「役割ごとに最適なライセンス形態」が用意されています。

Business Stakeholder(ビジネスステークホルダー):承認・モニタリングに関わる意思決定者

この区分は、主に部門責任者やマネジメント層が対象です。

申請の承認や却下の判断を行ったり、ダッシュボードで業務状況を可視化したりするなど、「自ら実作業はしないが、業務上重要な意思決定を行う立場」にある利用者を指します。こちらも 課金対象です。

● 承認ワークフローにおける意思決定

● SLA(サービスレベルアグリーメント)モニタリング

● ダッシュボードによるKPIレビュー

→ 使用頻度は低くても、業務へのインパクトが大きいため、必要最低限のライセンス設計が推奨されます。

Requester(リクエスター):社内の“申請者”は非課金

もっとも人数が多くなるのが、この Requester(リクエスター)に該当するエンドユーザーです。

彼らは、社内の申請・問合せ・確認業務のためにServiceNowを利用しますが、実際に操作する機能は限定的です。

ここがServiceNowの特徴的なポイント――このRequesterには、ライセンス課金が発生しないのです。

● ハードウェア申請、パスワードリセット依頼

● チケット起票とステータス確認

● 知識ベースからの自己解決

→ 上記のような操作ができるポータルが無償で提供され、人数に制限がありません。

だから全社導入でも“コスト爆発”しない

このような3区分ライセンスモデルにより、ServiceNowの費用発生対象は、全社のごく一部に限定されます。

一方で、多数の従業員が利用するRequesterは課金対象外のため、利用対象者が増えてもコストが跳ね上がらないのです。

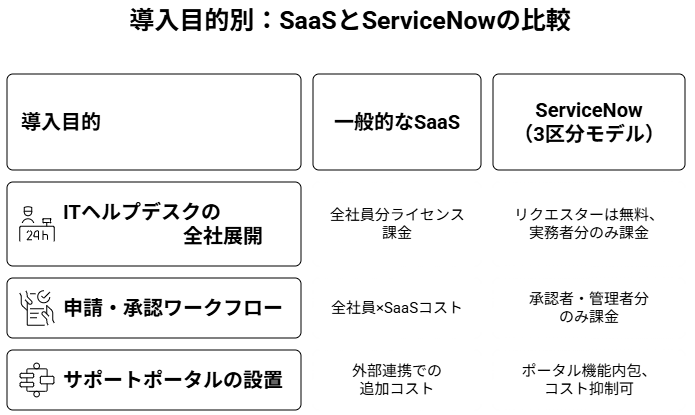

これは、以下のような導入ケースで特に大きなアドバンテージとなります。

この構造により、ServiceNowは 「スモールスタート→全社展開」のスケーラビリティを備えたコスト設計となっています。

ServiceNowが選ばれる理由:ROIと拡張性の両立

ServiceNowは「単なるIT運用ツール」ではなく、企業の業務プロセス全体を変革できるプラットフォームです。

特に中堅〜大企業においては、既存システムの老朽化や業務の属人化、対応遅延(MTTRの悪化)が深刻化しており、今まさに「次の一手」が求められています。

ServiceNowを活用すれば、以下のような領域で即効性のある改善が可能です。

• ワークフローの自動化:チケット処理・申請承認・通知などをシステム化し、作業負担を大幅削減

• セルフサービス化:社内ポータルにより「問合せ→自己解決」を実現し、一次対応コストを圧縮

• データの一元管理・リアルタイム分析:バラバラなExcel管理を卒業し、意思決定のスピードと質を向上

実際に、ServiceNow導入企業の約80%が「初年度ROIの達成」に成功しているというデータもあります[¹]。

導入成功の鍵は「最適な設計」と「伴走パートナー」

ServiceNowの機能を最大限に活かすには、自社に合わせた業務設計・ライセンス構成・定着化戦略が不可欠です。

そのため、導入初期から信頼できる認定パートナーと連携することが、ROIを最大化する最短ルートといえます。

<パートナーが提供できる主な価値>

●ライセンス最適化 : 最小費用で最大効果が出る構成を設計

●プロセス設計 : 属人化した業務を標準化・自動化

●スピード導入 : テンプレート活用で短期導入を実現

●教育・定着支援 : 利用者向けトレーニングやマニュアル作成

●拡張提案 : HR/財務/カスタマー領域への横展開支援

TDCソフトのようなServiceNow認定パートナーは、初期導入から拡張・運用フェーズまで一貫サポートを提供可能。

業務部門の巻き込みや、スモールスタートの計画立案もお任せいただけます。

初期導入を誤ると、その後の展開やROIが大きく損なわれるケースも。設計と体制づくりこそ、成功の肝です。

FAQ(ServiceNow ライセンス・導入に関するよくある質問)

Q : ServiceNowは全社員分のライセンス費用がかかりますか?

A : いいえ。ServiceNowでは、役割に応じて3区分(Fulfiller/Stakeholder/Requester)に分類され、Requesterは課金対象外です。

Q : 部門ごとのスモールスタートは可能ですか?

A : はい。ServiceNowはモジュール単位での導入が可能で、最小構成から開始し、後から段階的に拡張できます。

Q : 認定パートナーにはどのような支援を期待できますか?

A : ライセンス設計、業務プロセス設計、トレーニング、展開支援、定着化フォロー、他部門展開など、導入から運用まで総合的な支援を提供します。

まとめ:ServiceNowは「大企業専用」ではない

ServiceNowは、「コストが高い」「導入が大変」といった先入観を持たれがちですが、

実際には利用者役割に応じた柔軟なライセンス体系と、強力な業務自動化機能を備えた、

費用対効果の高い業務変革プラットフォームです。

もし導入に不安がある場合は、信頼できるパートナーとの連携によって、その不安は大きく解消されます。

「うちには難しそう」と思った今が、むしろチャンスかもしれません。

脚注:

[1]IDC Japan, “国内IT運用自動化市場 2024年版:ROIの実証と導入拡大”

▼さらにライセンスを詳しく解説した資料を用意しておりますので、是非ご一読ください!

資料ダウンロード

資料ダウンロード