この記事の内容

あなたの現場に、24h止まらぬワークフロー統合を──。

IT部門に寄せられる日々の問い合わせ。増えるばかりの手動対応。繰り返す申請ミスや、止まる承認フロー。

「システムは山ほどあるのに、なぜ自分たちはいつも手で処理しているのか?」

その疑問こそが、IT運用自動化に踏み出す最大のきっかけです。

企業のDX推進が叫ばれる一方、部門間の業務分断(サイロ化)や、老朽化したシステムのブラックボックス化は深刻な課題として残り続けています。

たとえばITインシデントの平均対応時間(MTTR)は世界平均で72時間以上にもおよび[¹]、その裏では本来業務を圧迫する“ムダな作業”が山積みになっています。

これを解決するカギは「業務プロセスを横断的につなぎ、繰り返し作業を自動化すること」。

すなわち──IT運用自動化の実現です。

ServiceNowが提供するデジタルワークフローは、ただの「承認申請ツール」ではありません。人・業務・システムを一気通貫でつなぎ、

業務構造そのものを再設計する“運用基盤” として、いま注目を集めています。

ServiceNowとは?──誤解されがちな「ワークフロー」の本質

ServiceNowは近年、テレビCMなどでも目にすることが増え、認知度が急速に高まっています。

ですがその本質は、単なる「申請・承認システム」ではありません。

多くの企業では、ワークフロー=申請書のやり取り、といった狭義の定義が根強く残っています。

たしかにServiceNowにもその機能は備わっていますが、本当の価値はそこではありません。

ServiceNowが実現するのは、“業務そのものの流れ”をエンドツーエンドでデジタル化し、組織全体をつなぐ仕組みです。

• 複数のシステムにまたがる業務を統合

• 手動処理を自動化して人的リソースを確保

• ナレッジを蓄積し、業務品質を標準化

• ユーザーエクスペリエンスを向上

つまり、「業務の流れ」を“つなぎ直し・見える化・省力化”するのが、ServiceNowのワークフローなのです。

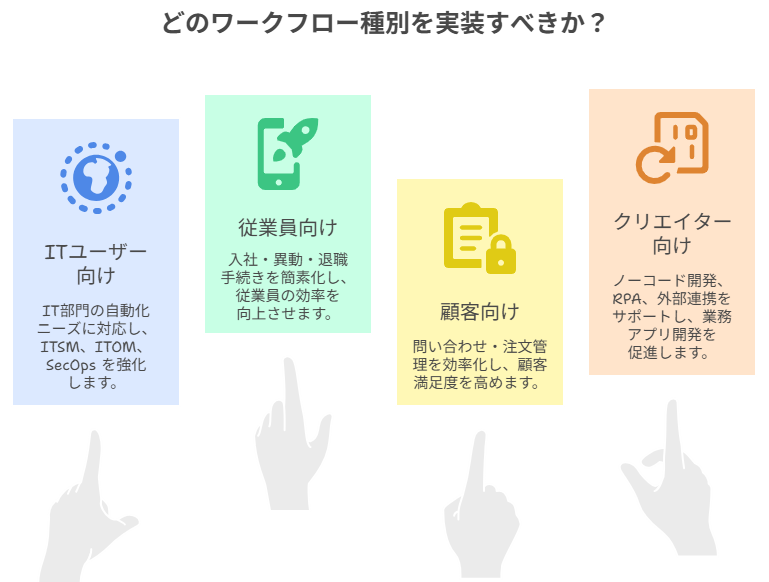

ワークフローの4分類──目的別に最適化された構成

ServiceNowでは、利用者の目的に応じてワークフローが4つに分類されています。

今回はその中でも、とくにIT部門の業務最適化=「IT運用自動化」に直結する、テクノロジーワークフロー(ITユーザー向け)にフォーカスします。

テクノロジーワークフローの核心:ITSM × 自動化

IT部門の業務における最大の負荷要因は、インシデント対応・システム運用・資産管理など、繰り返し発生するオペレーションです。

これらをServiceNowでは「テクノロジーワークフロー」として一元管理します。

代表的な構成は以下の3つです。

IT Service Management(ITSM)

インシデントの起票からナレッジ化までを自動化。障害属性に応じた自動アサインや、SLA順守の進捗管理も可能です。

IT Operations Management(ITOM)

構成管理・資産管理を自動化し、クラウド・オンプレミス環境を横断したITリソースの最適化を実現します。

Security Operations(SecOps)

セキュリティツールと連携して、脆弱性検知・インシデント対応を自動化。人手不足の中でも迅速な初動体制を構築できます。

こうした構成を通じて、単なる“対応の効率化”を超えた「ITサービス全体の再設計」が可能になるのです。

従業員向けワークフロー──社内手続きの“迷路”をなくす

IT以外でも、自動化が威力を発揮する分野があります。たとえば人事・総務を含む従業員向けワークフローです。

従業員は入社・異動・復職・退職など、ライフサイクルごとに複数の部門に申請手続きを行う必要があります。

しかし現実には──

• 申請方法が部門によってバラバラ

• ルールが不明確で、やり直しが多発

• 担当部門側の負荷が高く、遅延が発生

こうした“業務の断絶”が、CSAT(従業員満足度)の低下や、バックオフィス業務のボトルネックにつながっています。

ServiceNowではこの課題を、以下のように解決します。

• HR Service Delivery:ポータルを通じて人事関連の申請・進捗を一元管理

• Workplace Service Delivery:施設予約・座席管理などを効率化

• Health and Safety:従業員の健康・安全管理プロセスを整備

部門を横断したタスクをひとつのUIで見える化できるため、「誰が・いつまでに・何をするか」が明確になり、業務の迷路化を防ぎます。

顧客向けワークフロー──サポートの“壁”をこえる連携

顧客接点においても、ServiceNowは強力な基盤となります。とくに問い合わせ対応やフィールドサービスは、部門横断でスピードと一貫性が求められる領域です。

• 問い合わせがたらい回しになる

• 部門間で対応状況が共有されていない

• 顧客が対応状況を把握できず不満が増す

このような事態を避けるには、部門の“壁”を越えるプロセス統合が必要です。

代表的なワークフローは以下のとおりです。

Customer Service Management

チャットやマイページからの問い合わせを部門横断で自動ルーティング。進捗も可視化され、顧客満足度が向上します。

Field Service Management

現地対応のスケジュール・担当・スキル・資産・在庫を一元管理し、最適なリソース配置とスムーズな訪問対応を実現します。

ServiceNowにより、対応のスピード・精度・顧客体験(CX)をまとめて底上げすることが可能です。

導入の誤解:既存システムは「そのまま」でいい

ServiceNow導入を検討する際、よくある誤解が「既存システムをすべて置き換える必要があるのでは?」という懸念です。

結論から言えば──置き換え不要です。

ServiceNowは既存の業務アプリやIT資産を“つなぐ”立ち位置を担います。

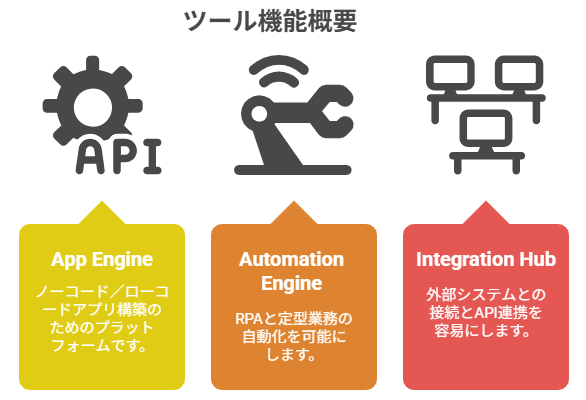

その中核となるのが、「Creator Workflows(クリエイター向けワークフロー)」です。

これは、非エンジニアでも活用できる開発基盤であり、以下のような構成になっています。

とくにIntegration Hubは、ServiceNowの強みのひとつで、既存システムや他社SaaSとの連携をノーコードで実現できます。

これにより、ServiceNowを“全体をつなぐ中枢”として活用できるのです。

活用事例:従業員ポータルの構築でCSAT向上

実際にServiceNowを導入した企業の例をご紹介します。

• 課題:社内問い合わせが多く、担当者が本来業務に集中できない。手続きの煩雑さが起因。

• 施策:ServiceNowを基盤に、各種申請のポータル化・タスク可視化を実施。

• 成果:申請から承認までのリードタイムが大幅に短縮。CSAT(従業員満足度)向上。

この導入はバックオフィスだけでなく、営業や開発部門にも水平展開され、社内全体の生産性向上に寄与しました。

このように、ServiceNowはスモールスタートからの全社展開も可能で、成功しやすい導入設計ができます。

まとめ

いま、IT運用の現場では“時間との戦い”が続いています。

チケット処理、申請対応、部門間の調整──すべての業務に共通するのは、「ムダ」が潜んでいることです。

この“ムダ”を可視化し、自動化し、最適化するには、

つながるワークフロー=ServiceNowが、最も合理的な選択肢になります。

すでに多くの企業が、ServiceNowを使って「申請の時間を半分に」「残業を3割削減」「CSATを2倍に」──

定量的な成果を手にしています[²]。

導入に成功する企業の共通点は、以下の3つです。

1. スモールスタートで確実に成果を出す

2. 業務とシステムの“つなぎ役”にServiceNowを活用

3. パートナーの支援を活用して展開を加速

TDCソフトでは、ServiceNow専任チームが、要件定義から運用支援まで一気通貫で伴走しています。

最初の一歩は、情報収集からで構いません。

まずは以下のガイドをダウンロードして、“つながる業務設計”の全貌をご覧ください。

外部出典

[¹]IDC, "Worldwide IT Operations Report 2024", IDC Japan

[²]Gartner, “Market Guide for IT Workflow Automation Platforms,” 2024

FAQ:ServiceNowについて

Q1: ServiceNowはIT部門以外でも使えますか?

A1: はい、使えます。人事・総務・施設管理・カスタマーサポートなどのバックオフィスや、営業・開発部門の業務フローにも適用可能です。実際に、従業員ポータルや顧客対応チャネルなど、業務部門での成功事例が多く報告されています。

Q2: 既存の社内システムと連携できますか?

A2: 可能です。Integration Hubを使えば、外部システムとのAPI連携がノーコードで実現できます。ERP・SaaS・業務アプリなどとの柔軟な接続により、既存資産を活かしながら運用自動化を進められます。

Q3: 少人数でも導入できますか?

A3: はい。PoC(概念実証)や部門単位のスモールスタートが可能です。必要な機能だけを絞って導入し、段階的に拡張することで、予算・工数を抑えつつ確実に成果を出せます。

資料ダウンロード

資料ダウンロード