この記事の内容

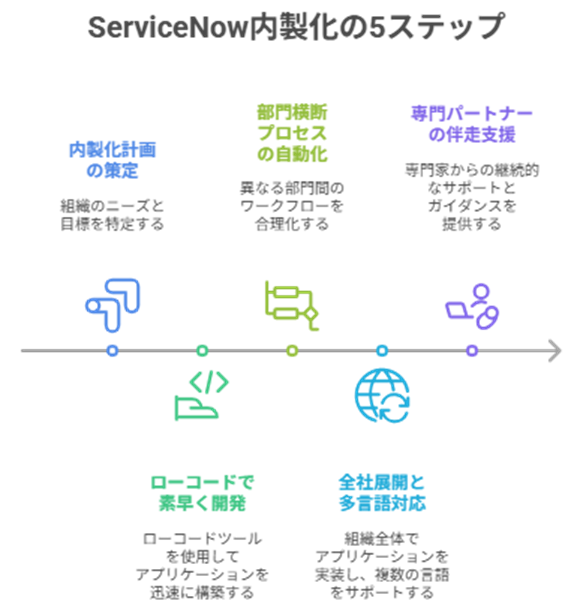

ServiceNowのローコード環境で社内開発(内製化)を加速し、ITSM自動化やインシデント管理を効率化する方法を解説します。

開発コスト削減や迅速化など内製化のメリットと、部門横断のワークフロー構築や伴走支援の活用など、現場で再現可能なステップを紹介します。

現場の声に応えられない日々に、終止符を打つ時が来ることでしょう。

はじめに

積極的にDX推進がされる昨今、アプリケーション開発を外部ベンダーに頼らない「内製化」の動きが加速しています。

コロナ禍以降デジタル化への取り組みが一層進み、外注では対応スピードが追いつかない、コストがかさむといった課題が顕在化しました。

さらに最近では、非IT部門の社員が自らツールを開発する“市民開発”も増えています。現場の課題をどう解決すれば仕事が良くなるかは、当事者が一番理解しているからです。

こうしたローコード/ノーコードによる内製化の潮流は統計にも表れています。

ある調査では、国内企業の半数以上が今後内製化を推進する方針であり、主な理由は「開発コストの削減」(55.2%)と「開発の迅速化」(49.7%)でした【¹】。

しかし、内製化で真に大きな効果を発揮するのはビジネス環境の変化への柔軟な対応力です。

システム開発効率だけでなく、ITSM自動化による運用効率化やインシデント管理の迅速化など、事業をより早く展開するための重要な手段として内製化を捉えることができます。

ServiceNowは社内の幅広いワークフローを網羅するSaaS機能と、ローコード/ノーコードでの開発環境を同じ「Now Platform」上に備えている点が特徴です。

そのため内製化ツールとしてServiceNowを検討する企業も増えており、私たちも自信を持っておすすめできるプラットフォームです。

本記事では、ServiceNowのローコード開発手順から他システムとのServiceNow連携方法、そして社内での内製化の進め方までを、ステップごとに解説します。

ステップ1: 内製化計画の策定

まず、内製化プロジェクトのゴールと対象業務を明確にしましょう。

現行システムや業務プロセスの問題点を洗い出し、改善インパクトの大きい領域に優先度を付けます。

例えば複数部門にまたがる煩雑な手続きを一元化したり、問い合わせ対応のばらつきをなくすためITSMの自動化を行ったりと、現場で切実な課題から着手します。

インシデント管理の平均復旧時間(MTTR)が長期化しているなら、その短縮を主要KPIに据えるとよいでしょう。

また、IDC Japanの調査 (2025年1月) によれば、業務プロセス改善やデータ分析などDXに密接した領域で内製化の傾向が強いと報告されています【²】。

自社でも、ITとビジネスの主要なプロセスに焦点を当て、改善テーマを設定します。

次に、内製化を支える体制とツールを準備します。

ServiceNowの利用環境(開発インスタンス)を用意し、関係者に基本的な操作トレーニングを行います。

現場部門から“市民開発者”となる担当者を選出し、IT部門と協力して推進チームを組成しましょう。始めは小規模でも構いません。

経営層にも目的と期待効果(例:ITSM自動化により運用担当者の月間残業時間を30%削減など)を共有し、内製化の取り組みに対する支持を取り付けます。

ステップ2: ローコードで素早く開発

計画が定まったら、いよいよServiceNow上でアプリケーションを構築します。

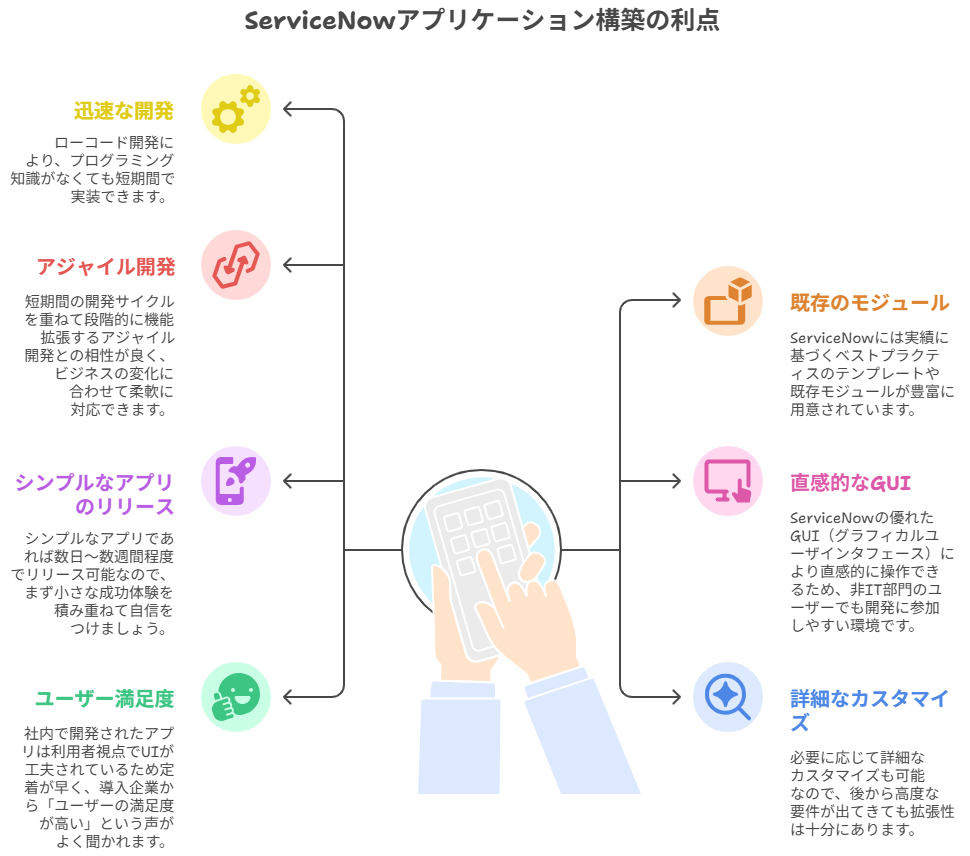

ローコード開発の強みは、プログラミングの知識がなくても短期間で実装できる点です。

ServiceNowには実績に基づくベストプラクティスのテンプレートや既存モジュールが豊富に用意されています。

ゼロからコードを書く必要はなく、自社の要件に合わせて設定を変更するだけで迅速にアプリを形にできるでしょう。

短期間の開発サイクルを重ねて段階的に機能拡張するアジャイル開発との相性も良く、ビジネスの変化に合わせて柔軟に対応できます。

また、ServiceNowの優れたGUI(グラフィカルユーザインタフェース)により直感的に操作できるため、非IT部門のユーザーでも開発に参加しやすい環境です。

ドラッグ&ドロップ中心の画面設計や分かりやすい設定項目によって、専門の開発者でなくとも業務アプリを作成できます。

シンプルなアプリであれば数日〜数週間程度でリリース可能なので、まず小さな成功体験を積み重ねて自信をつけましょう。

必要に応じて詳細なカスタマイズも可能なので、後から高度な要件が出てきても拡張性は十分にあります。

社内で開発されたアプリは利用者視点でUIが工夫されているため定着が早く、導入企業から「ユーザーの満足度が高い」という声がよく聞かれます。

ステップ3: 部門横断プロセスの自動化

ServiceNow連携方法は非常にシンプルです。

標準提供のREST APIに加え、ノーコードで他システムと繋ぐIntegrationHubなど連携機能が充実しており、社内外のデータやツールを容易に統合できます。

従来は部門ごとに分断されていたシステムがServiceNow上でシームレスにつながることで、大幅な効率化やサービス品質の向上が期待できます。

実際にServiceNowをITSM自動化プラットフォームとして活用し、全社の最適化を図っている例もあります。

例えばある企業では、新規取引先を社内登録する際に、法務への契約申請→稟議承認→購買申請という複数部門のプロセスをServiceNow上の単一のワークフローに統合しました。

従業員が1度申請すれば、後続の承認フローが自動連携され、基本情報も各業務システムから自動入力されます。これにより重複入力の手間がなくなり、煩雑な作業が一掃されました。

ServiceNow導入効果を最大化するポイントは、このようにプロセスを部門横断で一気通貫にすることです。

属人的な手続きをデジタルフローに置き換えることで、生産性とサービスレベルを飛躍的に向上できます。

ステップ4: 全社展開と多言語対応

内製化したアプリケーションは、全社規模への展開も視野に入れましょう。

ServiceNowは大規模環境にも耐えうるSaaS基盤で、ユーザー数の増加にもスケーラブルに対応できます。

実際にグローバル企業での導入実績も豊富で、一つのインスタンスで複数言語をサポートしているため、海外拠点を含めた標準化にも適しています。

日本で構築したワークフローをそのまま他国に展開し、各国のユーザーが自国語で利用するといったことも容易です。

また、内製化の取り組みを全社に広げていくにあたっては、ガバナンス(統制)体制の整備も欠かせません。

内製と外製の使い分け指針を定め、社内の開発ルールやセキュリティ標準を策定しておきます。

社内有志によるコミュニティを作り、ノウハウ共有や市民開発者への継続的なトレーニングを提供できれば、内製化の文化が組織に根付き、オペレーターの離職率低下にもつながるでしょう。

ステップ5: 専門パートナーの伴走支援

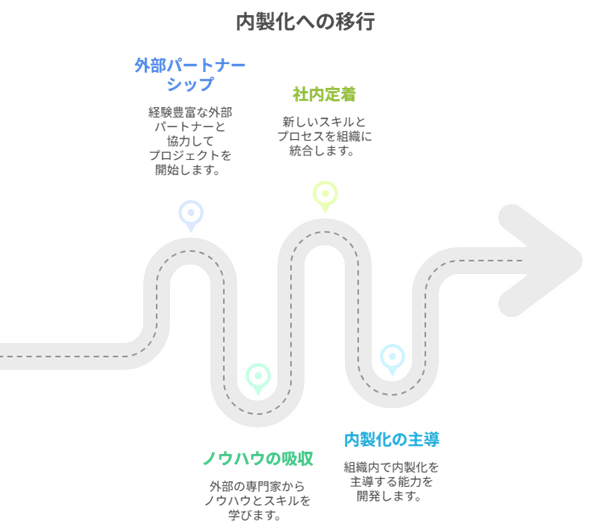

内製化への全面移行に不安がある場合は、経験豊富な外部パートナーによる伴走支援を検討しましょう。

外部の専門家と協力してプロジェクトを進めることで、自社メンバーはノウハウを吸収し、将来的に内製化を主導できるようになります。

例えばServiceNowの導入支援実績が豊富な当社TDCソフトでは、従来からお客様と二人三脚で開発を行い、社内定着を支援してきました。

大規模開発や専門スキルが要求される場面でも柔軟に対応できる体制が整っているため、「まずはプロに伴走してほしい」というケースでも安心です。

内製化の進め方に悩んだら、ぜひお気軽に専門パートナーに相談してみてください。

まとめ

資料で得られる3大メリット

1. インシデント管理の平均復旧時間(MTTR)を35%短縮

2. ITSM自動化により運用担当者の残業時間を30%削減

3. サービス対応の標準化で顧客満足度(CSAT)を改善

外部出典

[¹]Gartnerプレスリリース「日本におけるソフトウェア開発内製化に関する調査結果」(2023年1月)

[²]IDC Japan レポート「2024年 国内企業のIT組織の業務内製化と規程整備の現状と今後」(2025年1月)

資料ダウンロード

資料ダウンロード