ServiceNowとは?他ツールと何が違う? MTTR35%短縮・残業30%削減、その効果と仕組みを徹底解説!

- 公開日

- 2023年5月30日

- 更新日

- 2025年6月13日

この記事の内容

ITサービス運用の現場では、システム障害やユーザーからの問い合わせ対応に追われ、MTTR(平均復旧時間)やCSAT(顧客満足度)の目標を達成できずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。重要インシデント発生時には担当チームが深夜まで対応に追われ、慢性的な残業が常態化している──そんな状況に心当たりはありませんか。実際、複数のツールに分散した対応フローや属人的な運用により復旧が遅れ、ユーザーからの不満が高まる悪循環に陥っている企業は少なくありません。

ITサービス運用グループ責任者の悩み

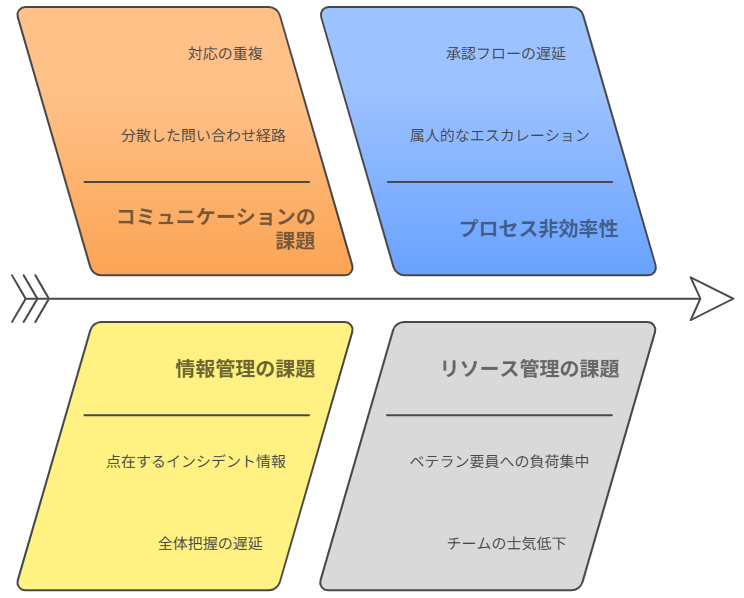

こうした課題に直面するITサービス運用グループ責任者にとって、最大の悩みはインシデント対応プロセスの非効率さです。例えば、次のような問題が発生しがちです。

• 問い合わせ経路がメールや電話など複数に分散し、対応漏れや重複対応が起きる

• インシデント情報がスプレッドシートやメモに点在し、状況の全体把握に時間がかかる

• エスカレーションや承認フローが属人的で、判断待ちの間に復旧対応が滞る

• 対応履歴やナレッジが蓄積・共有されず、過去と同じ障害対応に繰り返し時間を取られる

• 特定のベテラン要員に負荷が集中し、結果的に残業が増えてチーム全体の士気が低下する

これらの問題は単なる業務効率の低下に留まらず、サービス遅延による顧客の信頼低下や、担当者のバーンアウト(燃え尽き)にもつながります。

では、どうすればこの悪循環を断ち切れるのでしょうか?

鍵となるのは、ITサービス運用を支えるプラットフォームの改革です。属人的で分断された運用から脱却し、インシデント管理を一元化・自動化することで、MTTRの大幅短縮や残業削減も決して夢ではありません。

実際、適切なITサービス管理ツール(ITSMツール)を導入することで復旧までの時間を3割以上短縮し、対応に伴うチームの時間外労働を30%近く削減できたケースも報告されています。こうした改善を可能にすると注目されているのがServiceNowです。

ServiceNow とは?

ServiceNowはアメリカのカリフォルニアで2004年に創業したグローバル企業ServiceNow, Incが開発しました。2013年には日本法人を設立しています。

ServiceNowでできること

ServiceNowは企業のサービス運用全般を支援する統合ITサービス管理(ITSM)プラットフォームです。

クラウドベースで提供され、あらゆる部門のワークフローを一元管理・自動化できる柔軟性を備えています。もともとはIT部門向けのサービス管理ツールとして誕生しましたが、現在ではインシデント対応、問題管理、変更管理といったITILベースのITSM機能に加え、人事・財務・カスタマーサポートなど社内の様々な業務フローまで統合できるエンタープライズプラットフォームへと進化しています。

最大の特徴は、社内に点在する情報やプロセスを単一のプラットフォーム上に集約できる点です。これにより、これまで部署ごと・ツールごとに分断されていたサービス運用の状況をリアルタイムで可視化し、部門横断の協力体制を築けます。

また、標準で組み込まれたワークフローエンジンにより、インシデント発生時の通知・エスカレーション、承認プロセス、復旧作業の手順などを自動化して、担当者の手作業を大幅に減らすことが可能です。ナレッジベースやFAQといった自己解決支援機能、チャットボットによる一次対応の自動化、AIを活用したチケット分類や優先度設定など、現代のITSMに求められる高度な機能も充実しています。

こうした包括的なプラットフォームであるServiceNowを導入することで、ITサービス運用グループは「もっと早く、もっと賢く」インシデントに対応できるようになります。それは結果としてMTTRの短縮やCSAT向上に直結します。実際、グローバルでServiceNowは多くの企業に採用されており、ITサービス管理ツール市場において高いシェアと評価を得ています。また、IDCの調査では2023年時点で約107億ドル規模のITSMソフトウェア市場が2028年には140億ドル規模に達し、年平均5.5%の成長率が見込まれるとされています。サービス運用への需要が拡大する中で、ServiceNowのような統合プラットフォームが注目されるのは当然と言えるでしょう。

ServiceNowをインシデント管理ツールとして使うと何が変わるか

では、ServiceNowのようなITSMプラットフォームをインシデント管理ツールとして活用すると、具体的に何が変わるのでしょうか。ポイントとなるのは、インシデント対応の全プロセスを一元化し、可視化することです。

従来、システム障害が発生すると、担当者はメールや電話で関係各所に連絡し、Excelシートで対応状況を管理し…といったように、複数の手段を駆使して対応に当たっていたケースが多いでしょう。その結果、誰が何の対応をしているかの把握に時間を取られ、対応漏れを防ぐために担当者が現場に張り付きになる、といった非効率が生じていました。

しかし、ServiceNowを中心に据えたインシデント管理では、障害の発生から解決までのプロセスがすべて一つのシステム上で完結します。具体的には、障害の一次報告(アラートやユーザーからの通報)がServiceNow上でチケットとして記録されると同時に、あらかじめ設定したルールに従って関係者へ自動通知されます。

インシデントには優先度や影響範囲がタグ付けされ、対応すべき担当チームに即座にエスカレーション可能です。担当者はServiceNowのワークスペース上でインシデントの詳細情報や進捗をリアルタイムに共有でき、他部門を含めたコラボレーションが円滑に行えます。たとえば原因調査中に関連する過去の障害履歴や構成管理データベース(CMDB)の情報を参照したり、必要に応じて問題管理プロセスへシームレスに移行したりすることもワンクリックで可能です。

このようにインシデント対応を一元管理することで、「何が起きているのか」「誰が対応中か」「次に何をすべきか」が常に明確になります。その結果、復旧に要する時間は飛躍的に短縮されます。

実際にServiceNow導入企業では、インシデント対応のリードタイムが従来より30%以上短縮したとの声も聞かれます。また、担当者全員が同じプラットフォーム上で状況を把握できるため、深夜に担当者が一人で抱え込んで対応するといった属人的な負担も減り、チーム全体の残業削減につながります。対応スピードの向上はユーザーからの信頼回復に寄与し、問い合わせ対応に追われていたITスタッフも本来注力すべきサービス改善やプロアクティブな保守に時間を割けるようになるでしょう。

インシデント発生「前」の対応力が未来を変える

さらに重要なのは、インシデント発生の抑止力そのものを高められる点です。ServiceNowでは、変更管理やリリース管理機能を活用することで、システム改修やバージョンアップの影響範囲を事前にシミュレーションし、リスクを可視化したうえで安全に実施することが可能です。

これは「起きてから」対処するのではなく、「起こさない」ための仕組み作りにつながります。現場にありがちな「誰がいつ何を変えたのか分からない」問題や、「変更後に問題が発生したがログが不完全」といったトラブルを、根本から防ぐ設計です。

さらに、ServiceNowの構成管理データベース(CMDB)や変更影響分析ツールを併用すれば、関係システムへの波及範囲を瞬時に把握できるため、「もし○○を変更したら、××にどう影響するか?」を事前に予測でき、変更承認者もより確信を持って判断できます。

これにより、変更が原因となる重大障害の抑止が期待できるだけでなく、変更承認フローの迅速化にもつながり、システム更新のスピードと品質を両立できます。

情報漏洩・サイバー攻撃への備えとして

インシデント対応で忘れてはならないのがセキュリティインシデントです。特に昨今は、ランサムウェアやゼロデイ脆弱性を悪用したサイバー攻撃による情報漏洩が増加しています。

多くの企業で課題となっているのは、「どの端末が脆弱なのかが分からない」「脆弱性が見つかっても、誰がいつ対応したか追えない」「経営層への報告用データが整備されていない」といった、セキュリティ対応の可視性不足と手間の多さです。

ここでもServiceNowの強みが発揮されます。ServiceNowには、脆弱性対応管理(Vulnerability Response)やセキュリティインシデント対応(Security Incident Response)といった専用機能があり、検出された脆弱性や攻撃ログに基づいて、修復アクションを自動でアサイン・通知できます。さらに、対応進捗や履歴は自動的に記録され、経営層や監査向けのレポートも生成可能です。

こうした一連の流れを自動化することで、セキュリティ担当者の対応負荷を減らしつつ、インシデント検出〜復旧までのスピードを最大化できます。結果として、企業全体の情報セキュリティ体制の信頼性向上に寄与します。

ServiceNowと他ソリューションの違いとは?

では、ServiceNowと他のITSMツールやグループウェア、CRMとの違いはどこにあるのでしょうか?

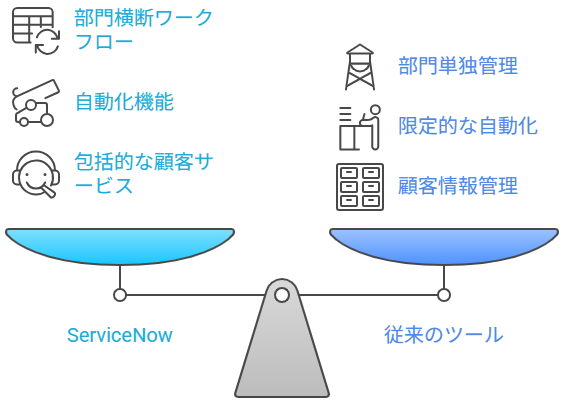

結論から言えば、ServiceNowの最大の強みは「部門横断・全社統合型の業務プラットフォーム」であることです。以下に代表的な比較を示します。

ITSMツール比較

従来のITSMツールはIT部門単独での管理が中心で、部門間連携やデータ統合が困難でした。

ServiceNowは部門横断のワークフロー設計が可能なため、IT部門の業務が他部門や顧客接点とシームレスに繋がります。

グループウェア比較

グループウェアは「連絡・予定・掲示板」などに強いものの、業務プロセスを自動化・最適化する機能は限定的です。

ServiceNowではアプリ開発基盤「App Engine」や自動処理機能「Automation Engine」が標準搭載され、柔軟な業務設計が可能です。

CRM/SFAとの違い

CRMは顧客情報・商談管理には優れますが、カスタマーサービス領域や社内業務の最適化には非対応なケースが多く見られます。

ServiceNowのCSM(Customer Service Management)は、問い合わせ管理だけでなく、顧客への対応プロセス全体を設計・改善することができます。

このように、ServiceNowは単なるIT部門向けツールではなく、全社の業務基盤へと拡張可能な「業務変革プラットフォーム」なのです。

ServiceNow導入企業の声:「思考停止の現場」からの脱却

実際にServiceNowを導入した企業では、「過去の障害履歴から学ばず、毎回ゼロから対応していた」「運用担当者が思考停止状態で指示待ちになっていた」という状況から脱却できたという声も聞かれます。

ワークフローの標準化によって、対応業務が明確化され、ナレッジ共有が促進された結果、「担当者の判断力が磨かれ、運用チームが自律的に動くようになった」といった好循環が生まれています。

ServiceNowの強みはツールそのものの機能にとどまりません。変革の核は「人とプロセスがつながる」という設計思想にあります。ITサービス運用の現場で起きている課題は、決してツールで一撃解決できるものではありません。だからこそ、ServiceNowのような全体最適化を支援する仕組みが必要なのです。

導入支援パートナーの選び方が成功を分ける

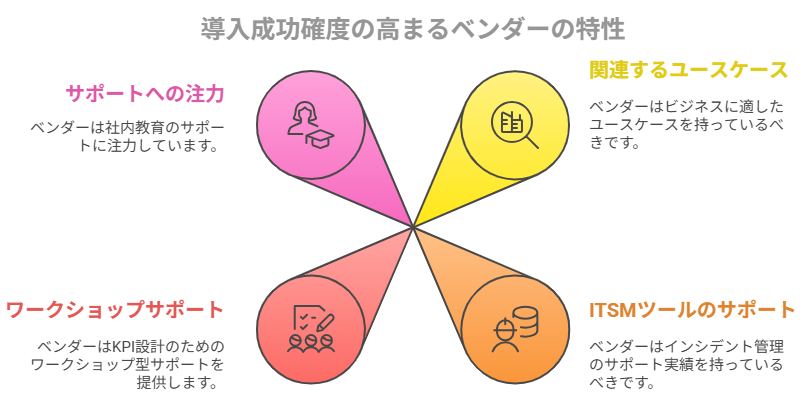

しかし、ServiceNowを最大限に活用するためには、導入初期フェーズからの最適設計と、社内定着への支援が不可欠です。現場に合わないワークフローや、属人化した導入は、せっかくのポテンシャルを十分に活かせない要因となります。

そこで重要なのが、伴走型で導入から運用支援まで対応できるパートナーの存在です。特に以下のような条件を満たす支援企業を選ぶことで、導入成功の確度が高まります。

• 業種・業態に合ったユースケースを豊富に持っていること

• ITSMツールに加え、インシデント管理やナレッジ活用に長けた支援実績

• ワークショップ型での業務棚卸し・要件定義・KPI設計の支援

• 導入後の社内教育・定着化支援に注力していること

TDCソフトは、創業60年以上のSIerとして、20年以上にわたるクラウド導入支援の実績とともに、ServiceNowプレミアパートナーとして、多数の導入プロジェクトを成功に導いてきました。業務要件整理・設計から、ローコード開発・自動化支援、そして定着支援までを一気通貫で提供できることが特長です。

まとめ:今こそ、インシデント対応の未来を変えるとき

ITサービス運用の課題は、放置すればするほど業務全体に波及し、CS低下・残業常態化・退職リスク増大という深刻な副作用を引き起こします。それは、「人が足りないから仕方ない」「前からこうやっていたから」という現場の“慣れ”が根本原因になっていることも少なくありません。しかし、いまやプラットフォームの力で業務フローを根本から再設計し、自動化・標準化・可視化することは十分に可能です。

本稿で紹介したServiceNowは、単なるツール導入にとどまらず、業務文化そのものを変える土台になりうるプラットフォームです。最後に、ServiceNowをスモールスタートできる、ITSM導入テンプレートをご紹介します。

資料ダウンロード

資料ダウンロード